Cinquant’anni. Un battito di ciglio nel divenir della storia. Un’eternità per il vivere quotidiano dell’uomo. Molto è cambiato da quel 19 gennaio del 1969; è cambiato il mondo, col crollo del blocco comunista; sono cambiate le mode; abbiamo assistito all’imporsi della comunicazione online nel mondo. Ma ancora oggi, in un mondo diverso e pur tuttavia sempre lo stesso nelle dinamiche, nelle relazioni, nella drammaticità quotidiana, il 19 gennaio 1969 rimane inciso nella memoria di chi ama l’Europa, la sua storia e i suoi “martiri”.

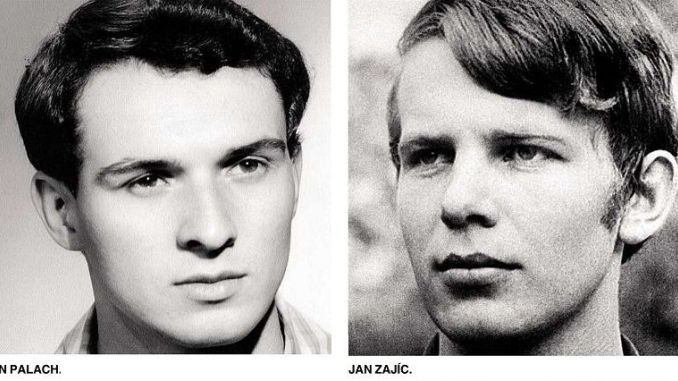

La morte di Jan Palach (1948-1969), datosi alle fiamme il 16 gennaio per protestare contro l’ennesimo sopruso sovietico, non è inciso solo nella memoria del suo popolo, ma in quella di tutti i popoli e delle genti desiderose di libertà nel mondo di allora, di oggi e del futuro.

Era il 1945 quando terminò il più brutale conflitto della storia. Entro otto anni i vincitori, gli Stati Uniti d’America, liberali e capitalisti, e l’Unione Sovietica, comunista, avevano concluso la loro “corsa” nel dividersi il mondo e le loro zone d’influenza; gli americani avevano impedito la conquista comunista della Grecia, aiutando le forze antisocialiste in una spaventosa guerra civile, e iniziavano a corteggiare la Jugoslavia titoista affinché abbandonasse il fronte sovietico; la pressione stalinista invece era riuscita a strappare l’Europa orientale, inclusa la “mitteleuropea” Cecoslovacchia (1948), mentre la guerra di Corea si concludeva con una divisione della penisola, seguendo la sorte della Germania post hitleriana.

Il mondo fu diviso in due blocchi, entrambi con la pretesa di rappresentare “la Libertà”: entrambi pronti a soffocarla, al primo tentativo di chi non accettasse il nuovo ordine. L’esempio massimo era stata la rivolta ungherese del 1956, schiacciata dai cingoli sovietici del Patto di Varsavia, con un popolo colpevole di aver cercato una propria via al socialismo, nel rispetto della propria storia e delle proprie tradizioni culturali e spirituali.

Analogo destino spettò alla “Primavera di Praga”, sbocciata con l’ascesa al potere in Cecoslovacchia del riformatore Alexander Dubček (1921-1992), le cui promesse di aperture democratiche nei diritti di stampa, di aggregazione, nell’economia, nonché della creazione di due Repubbliche federate ma autonome, una ceca e una slovacca, avevano clamorosamente spinto all’intervento armato e all’occupazione le forze del blocco orientale – solo la Romania non ne prese parte -, che inevitabilmente comportò la fine del sogno di un cambiamento. Non mancarono gli scontri. Non mancarono le proteste. Non mancò il coraggio. Non mancò il sacrificio.

Il 16 gennaio 1969, un anno dopo l’inizio della primavera, Jan Palach, un giovane studente, sceglieva la via della suprema protesta, dandosi alle fiamme nella piazza di San Venceslao, prendendo spunto dal rogo del celebre monaco buddhista vietnamita Thich Quảng Dức (1897-1963), immolatosi a Saigon per protestare contro l’oppressione religiosa dell’allora Vietnam del Sud. Jan fu sorteggiato a sorte tra un gruppo di ragazzi appartenenti ad un’organizzazione patriottica, della quale in realtà non si seppe dimostrare l’entità e l’effettiva capacità, se non nelle gesta dei suoi eroici volontari. Celebre la dichiarazione ritrovata negli appunti di Jan:

“Poiché i nostri popoli sono sull’orlo della disperazione e della rassegnazione, abbiamo deciso di esprimere la nostra protesta e di scuotere la coscienza del popolo. Il nostro gruppo è costituito da volontari, pronti a bruciarsi per la nostra causa. Poiché ho avuto l’onore di estrarre il numero 1, è mio diritto scrivere la prima lettera ed essere la prima torcia umana.”

L’agonia del ragazzo durò tre giorni, durante i quali rimase sempre lucido. Il suo sacrificio lo innalzò a simbolo del patriottismo cecoslovacco – soprattutto ceco – e spinse altri giovani a seguire il suo esempio; un mese dopo s’immolava il suo amico Jan Zajíc (1950-1969), scegliendo come data il 25 febbraio, anniversario del colpo di Stato comunista. Altri giovani lo seguirono, nella più totale indifferenza dei media della cosiddetta Europa libera, che si era limitata a semplici proteste politiche in reazione all’abuso sovietico, tuttavia più significative dell’assordante silenzio del 1956 durante i giorni di Budapest, la capitale ungherese nella quale, appena quattro giorni dopo il gesto di Jan, un giovane studente di 16 anni, oggi sconosciuto ai più ma verso il quale è doveroso ricordarne il nome, Sándor Bauer (1952-1969), s’immolava tra le fiamme davanti le scalinate del museo nazionale ungherese.

Vite donate per una causa suprema; gesti che non tutti sono in grado di comprendere o accettare, ma che hanno scolpito i nomi di questi martiri per sempre nella storia e che, a cinquant’anni dal loro sacrificio e a trenta dal grido di gioia che seguì al crollo del muro di Berlino, è giusto ricordare e onorare.

Nicolò Dal Grande